防排煙機器のQ&A

Q&Aのご紹介

このQ&Aは、平成8年に当工業会が防火ダンパー、排煙口、給気口に関して実際にあった顧客からの質問“Q”をまとめ“A”を技術委員会が作成したものです。

内容に関しては随時更新していますが、本文中の建築基準法、同施行令、同告示、消防法、等の記載部分では一部旧表現の場合があります。

(※申し訳ありませんが、Q&Aに関するお問い合わせは受け付けておりません)

また、内容に関しては当工業会会員向けの表現となっております。

- 標準仕様書・・・公共建築工事標準仕様書(一財)公共建築協会

- 煙制御指針・・・建築物の煙制御計画指針(一社)日本建築学会

- 排煙指針・・・新・排煙設備技術指針 (一財)日本建築センター

参考文献

- 公共建築工事標準仕様書(平成16年版)とは、監修は国土交通省大臣官房官庁営繕部で編集発行は公共建築協会

- 公共建築設備工事標準図(平成16年版)とは、監修は国土交通省大臣官房官庁営繕部で編集発行は公共建築協会

- 新・排煙設備技術指針とは、(財)日本建築センター編(1987 年版)の「新・排煙設備技術指針」

- HASS 010-2000 とは、空気調和・衛生工学会の規格で2000 年発行の空気調和・衛生設備工事標準仕様書

- NBK 技術解説書は、当Q&A 3-33 NBK 技術解説書とは・・・を参照。

目次

1.防火ダンパー

1-1. 防火ダンパーの定義とは

1-2. 防火ダンパーの例示仕様とは

1-3. 防火区画とは

1-4. 防煙区画とは

1-5. 防火区画、防煙区画の違いは

1-6. 防火ダンパーの取付け位置は

1-7. 防火ダンパーの取付け方法の基準は

1-8. 防火ダンパーで板厚が1.6mm と1.5mm との違う理由は

1-9. 壁貫通部に1.5mm 以上の鋼板が必要なのはなぜか

1-10. 防火ダンパーの漏煙量の規定は

1-11. 防火ダンパーの検査口は何のためにあるか

1-12. 検査口の大きさの規定は

1-13. 吊り金具の個数について、また床貫通の場合は

1-14. 温度ヒューズの種類は

1-15. 温度ヒューズはどのメーカーでも互換性はあるか

1-16. 温度ヒューズを現場で抜き取って作動試験する方法は

1-17. 防火ダンパーの保守点検期間は

1-18. 軸径は風圧に耐えられれば何㎜でもよいか

1-19. 防火ダンパーの羽根幅の基準は

1-20. 防火ダンパーの使用可能圧力は

1-21. 防火ダンパーの圧力損失の基準は

1-22. 防火ダンパーのL 寸を延ばして短管と一体形にしてもよいか

1-23. 防火ダンパー内部にパッキンを取付けてもよいか

1-24. 塩化ビニル製のFD は製作できるか

1-25. FD とHFD を間違って取付けた場合どうすればよいか

1-26. SFD を取付けたがFD でよいことになった、電気接続しなければFD となるか

1-27. SD・SFD の電圧は、なぜDC24V か

1-28. SD・SFD の作動時間に決まりはあるか

1-29. 防火区画を貫通するダクトスリーブとは何か

1-30. 防火ダンパーに取付け時の上下はあるか

1-31. 共板フランジ式防火ダンパーのコーナーシールは必要か

1-32. 厨房フードの直上についている防火ダンパーとは

1-33. 厨房ダクトに防火ダンパーをつけると、油脂が付着するが正常に作動するか

1-34. 外壁用防火ダンパーはどのようなダンパーか

2.排煙口及び給気口

2-1. 附室においての排煙口の設置位置は

2-2. 壁つきの排煙口には防火装置が必要か

2-3. 排煙口の有効開口率は

2-4. 排煙ダクトに共板工法を使用してもよいか

2-5. 附室においての給気口の設置位置は

2-6. 給気口には防火ダンパーを設ける時と設けない時があるが基準は

2-7. 排煙設備に規定は

2-8. 1つの手動開放装置から複数の排煙口を開けても法的に問題はないか

2-9. 排煙口の手動開放装置の位置は法的に基準があるか

2-10. 加圧防排煙システムはどのようなシステムか

2-11. 電気式手動開放装置と排煙口のメーカーが違っても使用可能か

2-12. 規定の排煙風量が出ない原因と対策はどんな事が考えられるか

2-13. 排煙システムの天井チャンバー方式の場合、排煙量の測定箇所はどこか

2-14. 排煙口の吸い込み風速はなぜ10m/sec か

2-15. 排煙口の型式には、どのようなものがあるか

2-16. 排煙口の大きさは、どのように決めたらよいか

2-17. ダンパー形排煙口(高気密型)になぜ風向きが指定されているか

2-18. 排煙ダクトに風量調節機構付きのHFVD を使ってもよいか

2-19. 順送り作動方式で排煙口を作動させてもよいか

2-20. 排煙口の形はなぜ角型か

2-21. 電気式手動開放装置のランプの色に基準はあるか

3.ダンパー全般

3-1. 送風機の間近にダンパーを取付けると、どのような問題が起こるか

3-2. VD・MD のケーシング、羽根の材質、板厚は

3-3. VD・MD を対向翼とするのはなぜか、またFD 類はなぜ平行翼か

3-4. VD・MD 等の対向翼に風の方向性はあるか

3-5. 圧力損失・静圧とは

3-6. ダクトに低圧仕様・高圧仕様があり圧力で区分しているがその区分は

3-7. 一般的なVD・MD・CD・FD の圧力損失は

3-8. ダンパーの接合方法には、どのような工法があるか

3-9. アングルフランジの基準は

3-10. 丸フランジのボルト穴はどのような基準で一般的に作っているか

3-11. VD・MD・CD はなぜ吊り金具がいらないか

3-12. ダンパーのL寸を短くしたいが、どの位短くできるか

3-13. 気密ダンパーの性能表示は各メーカーまちまちだが一般的な性能基準はあるか

3-14. 一般に市販されているダンパーの漏れ量は

3-15. 耐食ダンパーの仕様に基準はあるか、また化学薬品に対する防食塗料・材料の一覧表は

3-16. 防食性を考慮した方がよい場合とは

3-17. ステンレスのダンパーでも錆びるか

3-18. 外気取入れのダンパーはどのような仕様にしたらよいか

3-19. 一般建築用ダンパーの耐熱は何度か

3-20. 開放状態の羽根は風速10m/sec でも維持できなければならないか

3-21. CD(逆流防止ダンパー)とは

3-22. 水平用のCD を縦管に使ってもよいか

3-23. レリーフダンパー(避圧ダンパー)とは

3-24. バロメトリックダンパー(微差圧ダンパー)とは

3-25. スクロールダンパーとは

3-26. VAV・CAV の違いは、またどのような時に使うか

3-27. モーターダンパーのモーター用電源は、なぜAC24V か

3-28. グラスダクト製のダンパーはあるか

3-29. なぜ各官庁でそれぞれ仕様書があるか

3-30. 内蔵式ダンパーとは

3-31. 分割式ダンパーとは

3-32. 日本防排煙工業会(NBK)とは

3-33. NBK技術解説書とは

1. 防火ダンパー

日本防排煙工業会では、「防火ダンパー自主管理制度」により、建築基準法施行令第112条16項の建設大臣が定めた構造方法の基準に適合する製品に「自主適合マーク」の貼付許可を行っています。

このQ&Aは、法令による他、上記自主管理制度による構造基準等の各規定類を基にしています。

1-1. 防火ダンパーの定義とは

建築基準法、同施行令及び同関係告示に定められ、防火区画を貫通するダクト等の部分に設置され、火災時に温度ヒューズまたは、煙・熱感知器等との連動により、ダクトを閉鎖して火炎や煙の拡散、延焼を防ぐ目的に設置される。

一般空調及び換気系統用または、排煙ダクト用の防火ダンパーがある。

1-2. 防火ダンパーの例示仕様とは

建築基準法において、特定防火設備(防火ダンパー等)を国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとして性能に関する技術的基準を定め、同関係告示においてこの性能を満足する具体的な構造方法を例示仕様として規定したもの。

◎ 防火ダンパーの性能規定は

- 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。 (施行令・第112条第16項)

- 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。(施行令・第112条第16項)

◎ 例示仕様の内容は次の通りである。(構造方法及び設置方法)

- 加熱開始後1時間加熱面以外の面に火炎を出さない構造方法は鉄製で鉄板の厚さが1.5 ミリメートル以上の防火ダンパーとする。(平成12年建設省告示・第1369 号第1 二)

- 防火区画を貫通する風道の防火設備(防火ダンパー)は、主要構造部に堅固に取付けること。 (平成12年建設省告示・第1376号第1)

- 防火設備の開閉及び作動状態を確認できる検査口を設けること。(平成12年建設省告示・第1376号第3)

- 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖すること。(昭和48年建設省告示・第2563号)

- 火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖すること。(昭和48 年建設省告示・第2563 号)

- 火災により温度が急激に上昇した場合に温度ヒューズと連動して閉鎖すること。(昭和48 年建設省告示・第2563 号)

- 漏煙試験に合格したもの。

- 漏煙試験(昭和48 年建設省告示・第2565 号別記)

(1) 試験装置に取付けた試験体が円滑に開閉できることを確認した後閉鎖状態で試験を行う。

(2) 試験体に圧力を加え、試験体の両面における圧力差を1平方メートルにつき2キログラムとして3 回の漏気量を測定する。

(3) (2)の測定結果は、標準状態(20 度、1 気圧)における単位面積・単位時間当の漏気量に換算して表示する。

(4) 判定

すべての測定値が、毎分1 平方メートル当り5 立方メートル以下であるものを合格と

する。

- 漏煙試験(昭和48 年建設省告示・第2565 号別記)

- 温度ヒューズは規定の試験に合格したもの。

- 試験方法 (昭和48 年建設省告示・第2563 号別記)

(1) 試験体は、火災時の火煙の流動状態を考慮して試験装置に取付けるものとし、かつ、連動閉鎖装置には、実際の場合と同様の荷重を加えること。

(2) ダクト内の空気を、バイパスを通して循環させつつ加熱し、その空気が50 度(ボイラー室、厨房等に設ける温度ヒューズにあっては、公称作動温度より10 度低い温度)に

達したときに、当該空気を風速毎秒1メートルで5分間試験体にあて、その作動の有無を試験すること。

(3) (2)と同様の方法でダクト内の空気を加熱し、その空気が90 度(ボイラー室、厨房等に設ける温度ヒューズにあっては、公称作動温度の125 パーセントの温度)に達したときに、当該空気を風速毎秒1 メートルで試験体にあて、それが作動するまでの時間を測定すること。

(4) 判定

試験体のすべてが、(2)において作動せず、かつ、(3)において1 分以内に作動するものを合格とすること。

- 試験方法 (昭和48 年建設省告示・第2563 号別記)

- 天井、壁等に一辺の長さが45 センチメートル以上の保守点検が容易に行える点検口を設ける。 (平成12 年建設省告示・第1376 号)

- 防火区画の近接する部分に防火設備(防火ダンパー)を設ける場合は、当該防火設備と当該防火区画との間の風道は、厚さ1.5 ミリメートル以上の鉄板、又は鉄鋼モルタル塗りその他の不燃材料で被覆する。(平成12 年建設省告示・第1376 号)

1-3. 防火区画とは

火災時に火炎の延焼または煙の拡散を防ぐことを目的とした区画。

防火区画は、面積(高層)区画、水平(層間)区画、竪穴区画、異種用途区画で分けられ、基準法で面積区画は500、1,000、1,500 ㎡以内と規定されている。

それぞれの区画における目的によって、耐火構造で区画した防火区画、遮煙性能を有する防火区画として、火災時に火炎の延焼や煙の拡散防止のために耐火構造で作られた壁や床または特定防火設備で区画すると定められている。

1-4. 防煙区画とは

防煙区画は火災による煙の流出を防ぐための区画のこと。また、天井近くに煙を溜めることで排煙効果を高める目的もある。

建築基準法の規定では500 ㎡以内と定められている。

防煙垂れ壁による区画と間仕切り壁による区画がある。

防煙垂れ壁は、煙を区画内の天井近くに溜めて降下を始める前に排煙するための区画であり、間仕切り区画は、間仕切り壁等により区画内に煙を閉じ込めて他への拡散を防止する区画である。

1-5. 防火区画、防煙区画の違いは

防火区画は火炎の延焼拡大を防止する区画であり、耐火構造若しくは準耐火構造の壁及び床等を、特定防火設備(防火扉、シャッター、防火ダンパー等)で区画する。

防煙区画は、煙の流動を防止して排煙効果を高める区画であり、不燃間仕切り壁で煙の閉じ込めや、防煙たれ壁によって、効果的な排煙が目的とされる。

※ 防火区画:建築基準法施行令第112条。

※ 防煙区画:建築基準法施行令第126条の2。建築基準法施行令第126条の3。

1-6. 防火ダンパーの取付け位置は

防火区画を貫通する空調ダクト等の部分または近接する部分。(建築基準法施行令第112 条第16 項)

1-7. 防火ダンパーの取付け方法の基準は

平成12年建設省告示・第1376号第1の規定による、また公共建築設備工事標準図(平成25年版143頁の施工40)ダクトの防火区画貫通部施工要領を基準に施工する。

防火ダンパーの固定金具(吊金具)により、火災時に脱落しないように主要構造部に堅固に取付ける。

また、保守点検の行える点検口を設ける。

1-8. 防火ダンパーで板厚が1.6mm と1.5mm との違う理由は

平成12年建設省告示第1369号の第一に鉄製で鉄板の厚さが1.5mm以上の防火ダンパーとすること。と定められているが日本工業規格(JIS)による鋼板の板厚規格および市場での流通性等により、鉄板とステンレス鋼板の板厚の違いからそれぞれ1.6mm、1.5mm を防火ダンパーの板厚として採用している。

鉄板の規格1.2mm、1.6mm、2.3mm、ステンレスの規格1.2mm、1.5mm、2.0mm である。

1-9. 壁貫通部に1.5mm 以上の鋼板が必要なのはなぜか

防火区画を貫通する風道について、平成12 年建設省告示第1376 号により防火設備と防火区画との間の風道は、厚さ1.5mm 以上の鉄板でつくると規定している。

1-10. 防火ダンパーの漏煙量の規定は

昭和48 年建設省告示第2565 号別記の基準に合格すること。

本Q&Aの1-2(防火ダンパーの例示仕様)の7 を参照。

1-11. 防火ダンパーの検査口は何のためにあるか

点検時に防火ダンパー内部を確認して、作動及び閉鎖の支障となる劣化や異物等の状態を確認するために必要である。

本Q&Aの1-2(防火ダンパーの例示仕様)の3 を参照。

1-12. 検査口の大きさの規定は

日本防排煙工業会は、平成12 年建設省告示第1376 号の規定による開閉及び作動状態を確認できる検査口の大きさとして、防火ダンパー適合品の構造基準を下記のように規定している。

(防排煙工業会防火ダンパー構造基準)

大きさは100×100mm 以上とする。

ただし、ダンパーの大きさや形状によっては下記とする。丸型ダンパー

(本 体) (検査口) (配管パイプ使用) 100mmφ~200mmφ未満 内径50mmφ以上 (2B 以上) 200mmφ~300mmφ未満 内径75mmφ以上 (3B 以上) 丸型ダンパー 角型ダンパー

(本 体) (検査口) 250×250mm 未満 内径75mmφ以上又は75×75mm 以上 角型ダンパー

1-13. 吊り金具の個数について、また床貫通の場合は

公共建築設備工事標準図(平成25年版143頁の施工40)ダクトの防火区画貫通部施工要領を参照されたい。

日本防排煙工業会、防火ダンパー構造基準では、角形、丸形とも4点吊りが原則、ただし300×300mm 以下の角ダンパー及びφ300 以下の丸形については2点吊りでもよく、φ100mm 以下の丸形ダンパーは1 点吊りでもよい、としている。

1-14. 温度ヒューズの種類は

一般空調及び換気系統用の防火ダンパーで温度ヒューズの公称作動温度は72℃であり、厨房排気系統は120℃、排煙系統の防火ダンパーには280℃を使用する。

また、使用環境によって、それ以外の温度のヒューズも必要となるため、防火ダンパーメーカーに問い合わせて適当な温度ヒューズを使用されたい。

1-15. 温度ヒューズはどのメーカーでも互換性はあるか

互換性はない。各社の温度ヒューズ毎に告示の試験に合格した適合品であるため、他の温度ヒューズは使用出来ない。

ただし、メーカーによっては閉鎖装置及び温度ヒューズを他社と共有している場合もあるので、メーカーに問い合わせてください。

1-16. 温度ヒューズを現場で抜き取って作動試験する方法は

温度ヒューズは、現地で抜き取り作動の確認をするものではない。

法令等、定期検査項目では、作動温度と劣化状態の確認が必要。

作動確認等が必要な場合のみ、抜き取った温度ヒューズの公称作動温度を確認し(72℃、120℃、280℃等)、その作動温度の125%の温度で作動を確認する。

ただし、作動のチェックだけならば、ドライヤー、ライター等で確認できる。

一部、直火の使用が出来ない温度ヒューズもあるためメーカーに確認が必要。

1-17. 防火ダンパーの保守点検期間は

日本防排煙工業会では、機能点検として6ヶ月に1回以上を推奨しています。

防火ダンパーの機能及び性能を維持していくためには、定期的な機能の点検、検査は欠かすことはできません。

関係法令、告示等で、建築設備の維持保全、定期報告、検査等が定められています。

日本防排煙工業会では、上記点検期間を自主管理制度の自主適合マークに表示して防火ダンパーに貼付しています。

※ 参考法令等

建築基準法第8 条(維持保全)

建築基準法 第12 条(報告・検査等)

建築基準法施行規則 第5 条(建築物の定期報告)

建築基準法施行規則 第6 条(建築設備等の定期報告)

平成20 年国土交通省告示第285 号(建築設備等の点検項目)

消防法施行規則 第31 条の6(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)

平成16 年消防庁告示第9 号(点検期間、方法等)

1-18. 軸径は風圧に耐えられれば何mmでもよいか

風圧だけではない。

日本防排煙工業会は、「防火ダンパー技術解説書」でダンパー軸径は、風圧・送風温度による変形等に十分耐えられる径とする。とあり、また可動羽根と軸の固定は、風圧等に十分に耐える接合とする。としている。

ダンパー軸径は、軸そのものの強度と可動羽根の固定に係わる両方の強度の考慮が必要であり、さらに必要な繰り返し耐久強度も必要としている。

また、(一社)公共建築協会「公共建築工事標準仕様書」では、ダンパーはダクトの圧力区分に耐える強度を有したものとする。と規定されている。

1-19. 防火ダンパーの羽根幅の基準は

日本防排煙工業会では、防火ダンパーの羽根幅を角形の場合は、羽根に連結金具を取付けた場合の幅がケース本体から出ない寸法とすること。と規定している。

ケース本体の幅は一般的に300 ㎜~350 ㎜であり、その範囲内での寸法であるため、羽根幅の最大は単翼で300 ㎜、2 枚以上の場合は連結金具との関係で約250 ㎜となる。

また、丸形の場合は口径450mm までは一般的に単翼としている。

いずれも羽根および連結の部品がケースから出ないことが必要である。

1-20. 防火ダンパーの使用可能圧力は

日本防排煙工業会は、低圧ダクト(±500Pa 以下)用の防火ダンパーの構造及び品質等について規定している。

通常の防火ダンパーは、性能・品質の長期維持のために圧力500Pa、風速10m/sec 以下の範囲内で使用されることが望ましい。

ただし、公共建築工事標準仕様書ではダクトの圧力区分に耐える強度を有すること、と規定されているため、高圧ダクトに設置される場合は、注意が必要である。

低圧ダクト・・・通常のダンパーで±500Pa の圧力範囲。

高圧ダクト1・・・±1000Pa に耐えられる構造のダンパー。

高圧ダクト2・・・+2500Pa~-2000Pa に耐えられる構造のダンパー。

1-21. 防火ダンパーの圧力損失の基準は

防火ダンパーの圧力損失は使用するメーカーに問い合わせが必要である。

文献からおよその圧力損失は局部圧力損失係数を用いて計算できる。

圧力損失:

ΔP=(ζ・γ・v2)/(2・g) (Pa)γ(ガンマ) :空気比重(11.77N・㎡)

ζ(ゼータ) :局部圧力損失係数

v :平均風速(m/s)

g :9.8m/㎡(1) 上式ζ(ゼータ)はダンパーの構造と羽根の開度により異なり、文献やカタログに

は実験から求めた表が示されている。

(2) 上式で計算した結果のΔP(Pa)について。

文献、カタログのζ値は、限られたサイズのダンパーを実験しΔPを測定し逆算して

ζ値を算出した概算のζ値です。

従って、より確かな圧力損失値が必要な場合はダンパー現品で実験して確認する必要

がある。

1-22. 防火ダンパーのL 寸を延ばして短管と一体形にしてもよいか

防火ダンパーを短管と一体にすることは望ましくない。

防火ダンパーは、その目的から躯体と堅固に固定し、短管とは接続して設置すること。

防火ダンパーは、火災時に本来の目的性能を発揮するためにも、下記について最大限の考慮が必要である。- 火災、等災害時のダクトの脱落

- 性能、機能等の品質が施工によって影響されないこと。

- ダンパー構造強度等が保証されていること。

等、防火ダンパーに何かの機能を追加することは望ましくない。

1-23. 防火ダンパー内部にパッキンを取付けてもよいか

防火ダンパーは、内部、外部共に火災時に有害な発炎が無い構造としなければならない。

パッキン、ガスケットは不燃材を使用する必要がある。

また、パッキン等を追加する場合は、以下の点について証明が必要となる。- 漏煙試験 (昭和48 年建設省告示・第2565 号別記)に合格すること。

- 日本防排煙工業会、自主管理制度適合品の承認。

- 不燃材としての証明等。

1-24. 塩化ビニル製のFD は製作できるか

防火ダンパーの材質を樹脂性にすることは出来ない。

防火ダンパーは、法令等で不燃材、かつ準耐火構造であることが要求されている。

また、防火ダンパーは国土交通省告示で「鉄製で厚さが1.5mm 以上であること」と規定されている。(本Q&A 1-2 例示仕様参照)

1-25. FD とHFD を間違って取付けた場合どうすればよいか

現地での作業の場合は、メーカーの確認が必要。

FD とHFD は、温度ヒューズの公称作動温度(72℃、280℃)および表示ラベル(適合マーク、280℃表示)等の違いが有る。

また、メーカーによっては、閉鎖装置、温度ヒューズ装置本体の交換が必要な場合もある。

1-26. SFD を取付けたがFD でよいことになった、電気接続しなければFD となるか

FD とはならない。

適合マークはSFD であり、SFD にFD の表示は不可である。

ただし、防火ダンパーではあるので設置に関して協議しだいとなる。

防火ダンパーの型式であるFD、SD、SFD 等、は法令、省令等でその設置位置、機能、性能が規定されている。

また、そのままFD として使用する場合にはSFD の自動閉鎖装置であるため、点検時に必要な点検内容が違ってくるため、SFD としての作業が必要な場合がある。

その後の保守点検等に混乱を起こさないよう、配慮することが必要である。

1-27. SD・SFD の電圧は、なぜDC24V か

SD等の煙感知器連動式の防火ダンパーは、連動制御器により操作される。

防火ダンパーの電源は、一般的に防災電源といい、法令では、予備電源、非常電源としてそれぞれ規定され、蓄電池設備(バッテリー電源)を使用するためである。

日本防排煙工業会では、防火ダンパーの定格電圧はDC24V(80%から110%)と規定している。

1-28. SD・SFD の作動時間に決まりはあるか

煙・熱感知器と連動して、火災時に閉鎖する機構の防火ダンパーとして、連動制御器から指令により瞬時に作動して煙を遮断すること、またSFD の場合、温度ヒューズによるダンパー閉鎖作動時間は、告示第2563 号の規定による(60秒以内)。

また、日本防排煙工業会の規定では、信号を与えてから自動閉鎖装置が閉鎖完了するまでの時間は、概ね30秒以内としている。

1-29. 防火区画を貫通するダクトスリーブとは何か

ダクトの防火区画貫通部は、ダクト周囲をモルタル等の不燃材で埋め戻して気密にする必要があり、この処理に手間がかかるため、直接貫通部に埋め込む1.5mm 以上の鉄板で作られた鋼製の型枠のことを(ダクト)スリーブという。

区画貫通部は直接防火ダンパー及びダクトと接続する実管スリーブが使用される。

1-30. 防火ダンパーに取付け時の上下はあるか

水平ダクトに取付ける場合は、吊り金具を上に取付けること。縦ダクトに取付ける場合は、取付けの上下方向を示した表示ラベルに従って取付ける。

逆に取付けた場合、防火ダンパーが正常に機能しない場合がある。

1-31. 共板フランジ式防火ダンパーのコーナーシールは必要か

不要。共板コーナー金具は日本防排煙工業会の検証の結果、防火上は不要である。

共板コーナー金具は日本防排煙工業会の規約に基づき製作されたものとする。

1-32. 厨房フードの直上についている防火ダンパーとは

厨房フードの直上につける防火ダンパーは、消防関係法令、条例等で規定され、火炎伝送防止装置のこと。

条例では、火炎伝送防止装置は、その構造・性能についての運用基準があり、厨房ダクトに付属する排気ダクトの排気取入れ口に設けるダンパーのことである。

1-33. 厨房ダクトに防火ダンパーをつけると、油脂が付着するが正常に作動するか

厨房排気ダクトに防火ダンパーを設置する場合は以下の点に注意する。

- 調理による油脂・油煙等のダンパー各部(温度ヒューズ、回転摺動部等)への癒着等による作動性能の影響。 (告示2563 号別記性能等)

- 調理による油脂、油塵等の堆積物が防火ダンパーの閉鎖を阻害し羽根が完全に閉鎖しないために火炎や煙の遮断が出来ない。(告示2565 号漏煙性能等)

油脂の付着による、防火ダンパーの作動性能については、日本防排煙工業会では実際に設置後数年経過し油脂が付着したままの温度ヒューズの作動検証試験を行ない、特に温度ヒューズについては、定期的な点検と交換が必要であり、ダンパー本体についても定期的な油脂、油塵等の除去が必要であるとしている。

また、東京消防庁でも厨房排気ダクトの安全のため、火災実験を行い検証しています。

1-34. 外壁用防火ダンパーはどのようなダンパーか

ビルや住居等の外壁開口部で外部の火災による延焼の恐れがある耐火構造等の外壁の開口部に設置する防火ダンパー。

外壁に取付ける屋外フード、グリル、ガラリ、ベントキャップ等に温度ヒューズを付けて防火ダンパーとしているものが一般的である。「参考」

建築基準法第2条では、防火構造、耐火建築物で、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に設ける防火設備に関してその構造方法を規定している。

法令による防火区画を貫通するダクトの部分に外壁用防火ダンパーは設置出来ないが、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火区画を貫通する防火ダンパーを設置することは可能である。

2. 排煙口及び給気口

2-1. 附室においての排煙口の設置位置は

平成21 年国土交通省告示第1007 号によれば、附室の天井(天井のない場合においては屋根)又は「壁の上部」(床面からの高さが天井の2 分の1 以上の部分をいう)に設けること。

2-2. 壁つきの排煙口には防火機能が必要か

排煙ダクト系統は、その機能上ダクトに閉鎖機構を設けることは好ましくない。

そのため、排煙ダクトは極力防火区画貫通箇所を少なくすることが必要。

また、消防拠点の排煙ダクトには防火機能は設けられない。

(消防法施行規則第29 条)

2-3. 排煙口の有効開口率は

有効開口率は、各メーカーまた、サイズ別で違うため、ここでは目安としての有効開口率

を下表に示す。サ イ ズ 排煙口の有効開口率 排煙ダンパーの有効開口率 300㎡~500㎡まで 50%~72% 75%~80% 550㎡~750㎡まで 75%~82% 80%~85% 800㎡~1000㎡まで 84%~87% 82%~88%

2-4. 排煙ダクトに共板工法を使用してもよいか

標準仕様書で、排煙ダクトはアングルフランジ工法と規定されている。

(標準仕様書の排煙ダクトの項目を参照)

また、民間において共板工法を採用する場合は、施工時にフランジ接続部の高温度における接続強度や気密性能に十分注意を要する。

2-5. 附室においての給気口の設置位置は

給気口は天井高さの1/2 以下の部分に設置する。

平成12 年5 月31 日建設省告示第1435 号によると、附室床面から給気口上端までの高さが附室高さの1/2 以内とするとなっている。

また、開放状態が避難の支障とならないようにする。

2-6. 給気口には防火ダンパーを設ける時と設けない時があるが基準は

消防法施行規則第30 条第3 号ニの規定で、消火活動拠点の排煙口又は給気口に接続する風動には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設けないこととしている。

消火活動拠点とは、特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画をいう。

2-7. 排煙設備に規定は

建築基準法及び消防法でそれぞれ目的に応じて規定されている。

- 建築基準法関係

- 施行令第126 条の2 (設置)

- 施行令第126 条の3 (構造)

- 関係告示。

構造方法の規定- 昭和45 年建設省告示第1829 号 (改正平成12 年告示第1382 号)

- 昭和44 年 建設省告示第1728 号(改正 平成21 年 告示第1007 号)

- 昭和45 年 建設省告示第1833 号 (改正 平成21 年告示第1008 号)

- 昭和44 年 建設省告示第1730 号 (改正 平成12 年告示第2465 号)

- 平成12 年 建設省告示第1436 号(改正平成13 年告示第67 号)

- 平成12 年 建設省告示第1437 号

- 消防法関係

- 消防法施行令 第28条

- 消防法施行規則第29条、同第30条

(NBK 技術解説書の第3編法令集を参照)

- 建築基準法関係

2-8. 1つの手動開放装置から複数の排煙口を開けても法的に問題はないか

可能である。

排煙口の操作は、避難経路に沿って安全区画側で行い、同一防煙区画内の複数の排煙口は同時に開放させることが原則である。

設置位置は避難扉付近とし、避難扉が2 か所ある場合は両方に設け、また複数の室を同時に排煙する場合は、それぞれの室に手動開放装置を設ける。

これは、電気式手動開放装置を前提としているが、機械式(ワイヤー作動式)の場合は構造的な特徴もあり原則排煙口と1対1 である。

(ワイヤー式の場合は、索導管の中をインナーワイヤーが通りこのワイヤーを引くことで排煙口を開放させる方式だがワイヤーの長さと曲がり個所の数、曲がり半径の大きさ等の抵抗により重くて引けない、また元に戻らない等の問題がある。)

(新・排煙設備技術指針を参照)

2-9. 排煙口の手動開放装置の位置は法的に基準があるか

建築基準法施行令第126条の3

- 排煙口には、手動開放装置を設けること。

- 手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80cm 以上1.5m 以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8m の高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。

(NBK 技術解説書の第3編法令集を参照)

2-10. 加圧防排煙システムとはどのようなシステムか

避難経路や消火活動拠点などの空間を給気加圧することで煙が侵入するのを防ぐ排煙方式。

一般的には居室を排煙ファンで排煙を行い、附室では加圧給気ファンによって給気口から、附室の圧力を高め、圧力の差を利用して煙が侵入するのを防ぐシステム。

加圧による扉の開閉障害防止用に圧力調整ダンパーが使用される。

ただし、平成12 年6 月の建築基準法改正以降、法規上認められているのは加圧防排煙と異なる第二種排煙(押出し排煙)である(平成12 年建設省告示第1437 号)ことに注意してください。

2-11. 電気式手動開放装置と排煙口のメーカーが違っても使用可能か

メーカーへの確認が必要。

配線形式が合っていれば使用可能であるが、電気式手動開放装置は使用する排煙口または、排煙ダンパーによっては誤作動を起こすこともある。

また、定期点検等で不具合が発見された時にメーカーが違うことによる問題がある。

2-12. 規定の排煙風量が出ない原因と対策はどんな事が考えられるか

原因

- 排煙風量測定時に必要以上の排煙口を開放させている。

- ダクトのリークや曲がり、急拡大、急縮小、等の圧力損失が過大となり、排煙機の能力が不足している。

- 排煙主ダクトと接続短管が気密に取付けられていないため接続部からの漏洩で、有効な排煙風量が減ってしまう。

- 排煙により室内の空気量が減るため排煙機の能力が発揮出来ていない。

- 排煙口サイズの選定ミス。

対策

- 防煙区画内の有効な排煙口のみ開放して測定する。

- ダクトの総長が長いと、圧力損失が大きく排煙機の負荷となるが、さらにダクトのリーク(接続箇所、他)は実際には分からない。従ってリークしている排煙ダクトの接続部等を調査しリーク対策を行う。

- 排煙主ダクトと接続短管及び接続短管内の排煙口とのスキマ部分の気密対策。

- 排煙機の能力を十分に発揮するために有効な換気設備を設ける等の検討。

- 排煙口のサイズは“ダクト寸法=有効面積”ではないので、必ず使用するメーカーの有効面積から排煙風量を計算する必要がある。

2-13. 排煙システムの天井チャンバー方式の場合、排煙量の測定箇所はどこか

排煙ダンパーの吸込口部分で測定する。

2-14. 排煙口の吸込み風速はなぜ10m/sec か

安定した排煙性能のためである。

「新・排煙設備技術指針」では、排煙口のサイズ選定に当たり、吸込み風速10m/sec以下で選定し、ダクトサイズは、ダクト内風速20m/sec 以下を目安に選定する。

また、「建築物の煙制御計画指針」ではダクト内風速15m/sec 以下を目安に選定し、最大20m/sec以下とする。15m/secを超える場合は、ダクト系全体で摩擦損失が大きくなり過ぎないかを確認する必要がある。

2-15. 排煙口の型式には、どのようなものがあるか

排煙口には、パネル形とダンパー形及びスリットフェース形(ダンパーに直接スリットをつけたタイプ)がある。

一般的にはパネル形排煙口、ダンパー形排煙口、スリットフェース(取付け)形排煙口、等の呼称である。

パネル形排煙口は、天井面または壁面に取付け、排煙口表面に1 枚(単翼)の回転パネルがある。

パネル表面は建築意匠に合わせた塗装が一般的であるが、建築仕上げ材を表面に貼るタイプもある。パネルは中央が回転軸であり、開放時はパネル幅の1/2 がそれぞれ、排煙口前面と排煙ダクト内部に出るため、避難及び排煙気流の障害とならない設置が必要。

また、開放したパネル開口内部には解錠装置、気密材等があり、有効な排煙口面積となるよう考慮が必要。(有効面積率はサイズにより、50%~80%程度)

ダンパー形排煙口は、排煙ダクト内部に可動羽根があり、解錠装置は外部にある。

天井内部の排煙吸込み部やダクトの中間に設置する。そのため、検査・保守用の点検口が天井面に必要である。

また、有効面積率は解錠装置が外に有るためパネル形に比べると大きい(75-85%)。

スリットフェース形排煙口はダンパー形排煙口に直接格子状の枠(スリットフェース)を取付けられる構造のもので、排煙口本体はダンパー形排煙口である。

天井面や壁面に設置され、避難上、また排煙気流の考慮等で取付けられる。

2-16. 排煙口の大きさは、どのように決めたらよいか

排煙風量の規定と、防煙区画内の効率的な排煙バランス、及び排煙口の有効開口面積率か

14

らそれぞれの排煙口サイズを決める。

居室における排煙風量の規定は、床面積1m2あたり毎分1m3以上で、最大防煙区画は500m2。

サイズ選定の際に注意すべきことは、排煙口吸込み部分の風速は10m/sec、ダクト内風速

は、15m/sec 以下を目安にする。

必要排煙風量(m3/min)=排煙口サイズ(m2)×有効開口率×吸込風速(m/s)×60(s)また、有効開口率は、本Q&A 2-3 を参照。

2-17. ダンパー形排煙口(高気密型)にはなぜ風向きが指定されているか

メーカーの構造上、風方向が有る場合と無い場合があるので注意が必要。

一般的にダンパーの風方向は、開放時の通風方向であるが、排煙ダンパーの場合は閉鎖時の気密性能を目的にした排煙吸引若しくは排煙加圧方向の指定となる。

メーカーの構造上、そういった目的から設置方向を指定してさらに気密性能を高める構造のものがあり、この様なダンパー形排煙口(高気密型)は、設置方向が指定される。

2-18. 排煙ダクトに風量調節機構付きのHFVD を使ってもよいか

防火ダンパーには風量調節する機能が無いので、風量調節する場合は、高圧に耐えられる構造のVD(風量調節ダンパー)を設置すること。

排煙口が煙を吸込まなくなる恐れがあることを考慮し、使用方法に十分注意のこと。

2-19. 順送り作動方式で排煙口を作動させてもよいか

排煙口は手動開放装置等により、火災時に必要な排煙口を早期に開放して排煙しなければならない。

順次開放式の場合、排煙が開始されるタイミング等の問題で排煙が遅れる、排煙口が開放出来ない、また送り側の排煙口が何らかの原因で開放しない場合は、次の排煙口へ信号が送られず以降の排煙口が開放しない等の問題が想定されるため、順次作動方式は推奨できない。防排煙機器の作動は同時作動が望ましい。ただし、点検時の復帰は順送り方式でもよい。

2-20. 排煙口の形はなぜ角型か

原則形状に規定は無い。ただし、気密性能、排煙性能、施工性等の検証がされる必要があり、品質面やコストの点に問題がある。

2-21. 電気式手動開放装置のランプの色に基準はあるか

特に基準はないが、通常は電源表示ランプ(緑)、作動表示ランプ(赤)が、一般的に使用されている。

性能の基準として、電源及び排煙口の開放が確認できる表示灯を設ける必要がある。

3. ダンパー全般

ダンパー全般の項目については、日本防排煙工業会会員が取り扱う一般的なダンパー(ダンパー形式VD,MD,CD,及びFD)の説明としています。

3-1. 送風機の間近にダンパーを取付けると、どのような問題が起こるか

ダンパーは送風機から十分に距離をおいて設置する場合に比べて、間近(直近部)にダンパーを設置する場合、送風機の形式、仕様等がダンパーの性能や機能を大きく阻害し、作動性能や耐久性能に影響することになる。

下記について、問題が発生する場合があるため、十分な注意が必要である。- ダンパーの耐圧、耐久性能

送風機直近で特に吐出側に設置する場合、気流が片側一部に集中する偏流、また乱流状態となるため、ダンパーの一部の羽根や軸受等に大きく影響をし、振動による金属疲労等で軸・軸受・羽根・駆動モーターが劣化し破損する場合もある。 - 羽根開閉のための操作性

モーターダンパーを送風機の運転と同時に開放するような場合、一般的なダンパーモーター(駆動モーター)はダンパーが全開するのに30 秒から3 分程度かかるものもあるためダンパー開放前に圧力が大きくなり、ダンパーやダクトを破損する場合がある。また、ダンパーモーターも想定以上の操作力が必要となるため、動作に支障が出る場合もある。

上記については、ダクトの曲がり部、分岐部も同様の考慮が必要である。

- ダンパーの耐圧、耐久性能

3-2. VD、MD のケーシング、羽根の材質、板厚は

ダンパーの材質、板厚は屋内外等の設置される環境、用途、条件等を考慮する。

一般的にダンパーの材質は、溶融亜鉛めっき鋼板または、ステンレス鋼板だが、防食の程度とコストを考慮してガルバリウム鋼板等(耐候性鋼板)も使用されている。

国土交通省大臣官房官庁営繕部「機械設備工事標準仕様書」(以降標準仕様書)では、ダクトについては材質の規定をしているが、ダンパーの材質は具体的な規定は無い。

板厚は1.2mm 以上の鋼板製と規定されている。

また、「機械設備工事監理指針」(以降監理指針)では、ダンパー作動の健全性から、軸受けの腐食対策を考慮するようになっている。

特にMD は軸受けが腐食し固着した状態でモーターを駆動すると故障する場合があるため注意が必要である。

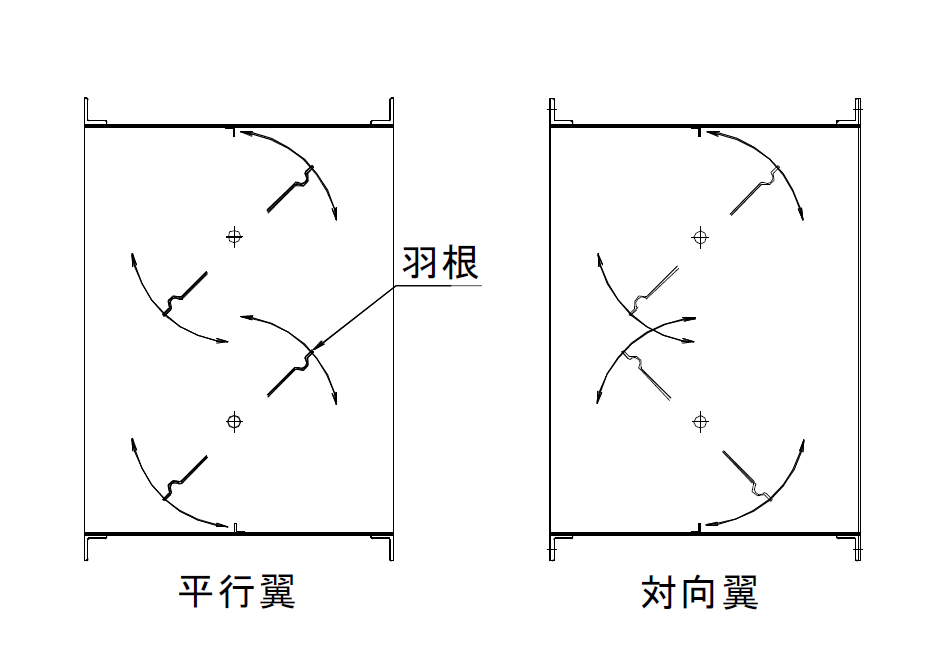

3-3. VD、MD を対向翼とするのはなぜか、またFD 類はなぜ平行翼か

対向翼はダンパー中間開度で風量を調節する目的であり、平行翼はダンパー閉鎖時の気密性能を目的としていて、平行翼を中間開度にしても、気流の抵抗がつけにくく、また気流が下流方向に流れてしまうため(偏流)使用に問題がある。

VD は羽根中間開度で風量調節、MD もまた風量調節で使用される場合があるため対向翼となるが、FD は防火ダンパーとして告示の気密性能に合格する必要があり平行翼にしなければならない。

3-4. VD、MD 等の対向翼に風の方向性はあるか

方向性はない。

風量調節を目的としたVD・MD について気流の方向性はない。

ただし、別の機能等がある場合は、メーカーに確認が必要。

3-5. 圧力損失、静圧とは

ビル空調では、送風機を使って遠い場所までダクトで空気を運んでいます。

その際に、適切な送風機が選定されますが、圧力が高いほど空気を遠くまで運ぶことができます。

静圧とは単位体積当たりの圧縮エネルギー、動圧は単位体積当たりの運動エネルギーです。普通に圧力計で測定できる圧力は静圧です。

送風機で空気を送るときにダクトに設置されたダンパー内を気流が通過するが、ダンパーが全開のとき風はスムーズに流れて行き、ダンパーの羽根を閉めてゆくと流れにロスが生じて空気が通りにくくなる。このように目的の場所へ空気を送るために必要な空気を送り出す力を圧力、ダンパーやダクトの形状によって圧力がロスするが、このロス分(損失分)の圧力を圧力損失という。

換気扇で一般に風圧といわれているのがこの静圧のことです。

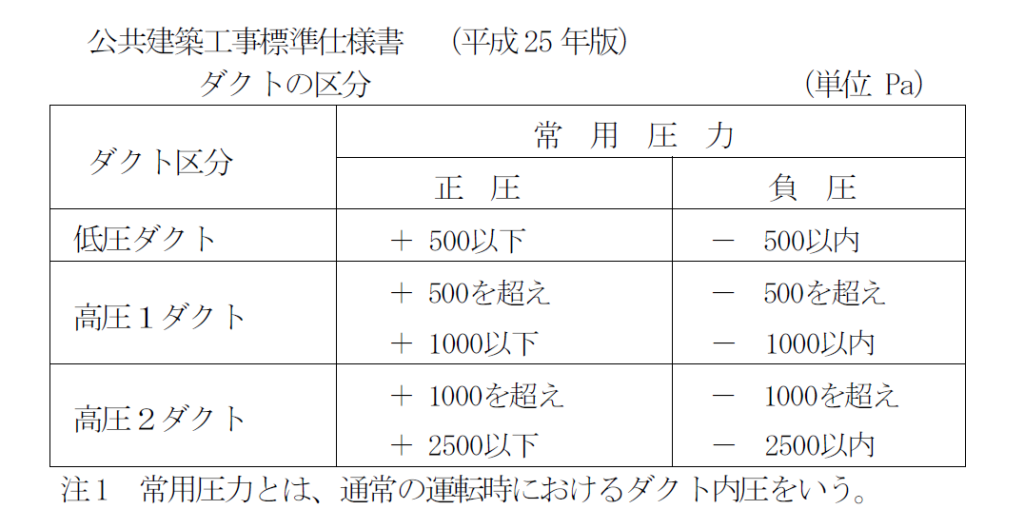

3-6. ダクトに低圧仕様、高圧仕様があり圧力で区分しているがその区分は

標準仕様書(機械設備工事偏)で規定されている。

ダクトは使用圧力により低圧ダクト、高圧1ダクト及び高圧2 ダクトに区分し、その適用範囲は下表となっている。

3-7. 一般的なVD、MD、CD、FD の圧力損失は

ダンパーの圧力損失は構造に左右されるため、メーカーに問い合わせが必要。

VD、MD、FD に関しては、当Q&A 1-22 を参照ください。

3-8. ダンパーの接合方法には、どのような工法があるか

角形ダンパーには、アングルフランジ工法、コーナーボルト工法(共板フランジ工法、スライドオンフランジ工法)があります。

円形ダンパーには、フランジ継手、差込継手があります。

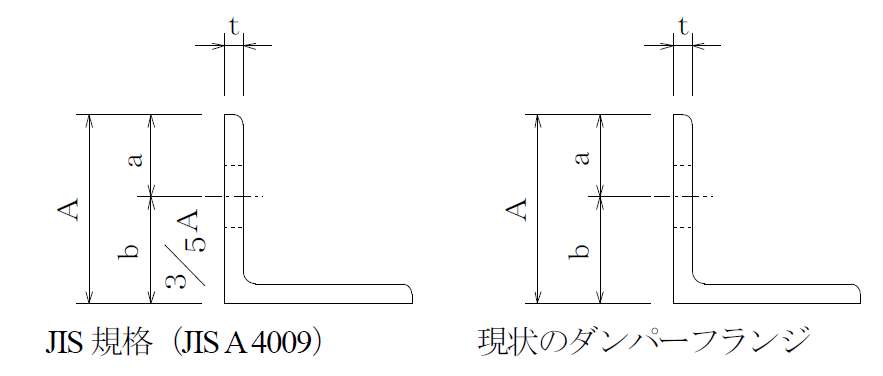

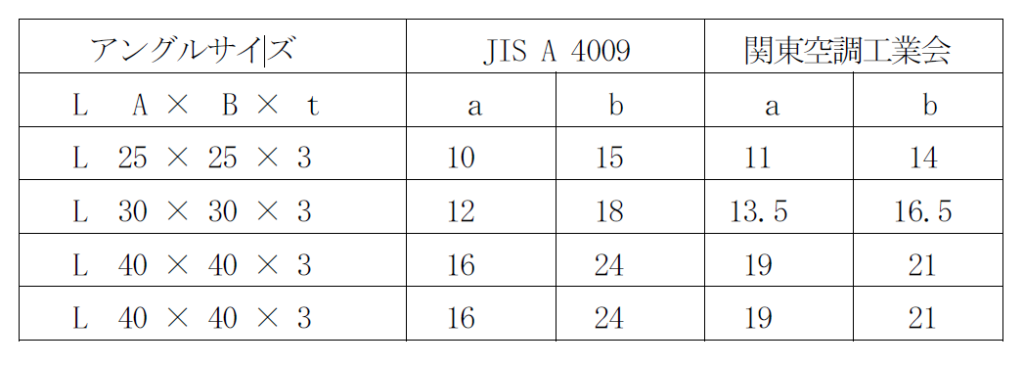

3-9. アングルフランジの基準は

(1) ダンパーとダクトの接続は、標準仕様書で規定されています。

一般的なダンパーは、この仕様書の規定に準じています。スクロールできますダンパー長編 山形鋼寸法 ボルト穴間隔 接続用ボルト 750以下 25×25×3 100 M8 750を超え1500以下 30×30×3 100 M8 1500を超え2200以下 40×40×3 100 M8 2200 を超えるもの 40×40×5 100 M8 (2) アングルの形状の端からの寸法は下表(JIS A4009)によりますが現実にはJIS以外の規格も使用されています。

3-10. 丸フランジのボルト穴はどのような基準で一般的に作っている

基準はJIS A 4009 による。現状は、各メーカーによって違い、共通化されていない。

3-11. VD、MD、CD はなぜ吊り金具がいらないのか

吊り金具は、防火ダンパーを躯体と堅固に固定して、火災時の脱落を防止するものであり、法令、告示で規定されているため、ダンパーの構造、強度も考慮されている。

VD,MD,CD は躯体と固定するものではなく、吊り金具でダクトやダンパーを支える構造、強度とはなっていない。

3-12. ダンパーのL寸を短くしたいが、どの位短くできるか

L寸(面間寸法)を短く、また長くしたい等のご質問は多く有り、ダンパーのL寸はメーカーで最良のL寸としているので、採用するメーカーにその可否を確認すること。

- FD、SFD、VD、MD、CD 等、操作器等の形状、配置によって決まる。

接合方法(アングルフランジ工法、共板フランジ工法)等を考慮した面間寸法が必要。 - ダンパー内部の羽根を含む、連結金具がケースから出ない寸法としている。

VD,MD は、標準仕様書等では羽根幅を250mm 以下と規定されている。また連結金具は、一般的に羽根幅よりも50-100mm 程度外に出ているため最大の羽根幅(250mm+(50-100mm))がL(面間)寸の基本である。 - VD、MD、CD 等の羽根幅は、狭いと性能が良くなる場合もあり、メーカーによって最大幅を200mm よりも狭くして、連結金具も羽根に取付けない構造としてL(面間)寸を200mm としているメーカーもある。

- 防火ダンパーの面間L 寸は、日本防排煙工業会自主適合品として決められた範囲がある。面間寸法の変更は適合マークの貼付が可能かをメーカーに問い合わせする必要がある。

- FD、SFD、VD、MD、CD 等、操作器等の形状、配置によって決まる。

3-13. 気密ダンパーの性能表示は各メーカーまちまちだが一般的な性能基準はあるか

性能の規定は無いが、使用される用途、目的が必要な性能となる。

漏れ量は、一般型(FD 等)>気密型>高気密型となり、高気密型が最も性能が高い。

気密性能の基本は、防火ダンパーの漏煙性能であり、その性能はダンパー閉鎖時の羽根前後の差圧が19.6Pa のとき、毎分1 ㎡あたり、5 ㎥以下である。(告示2565号)

排煙口の場合、差圧1000Pa のとき、毎分周囲長1m あたり、1 ㎥以下としている。

(日本防排煙工業会基準)

VD,MD,CD 等の気密性は上記、使用目的によってメーカーのノウハウで製作されていることが多いため、具体的な性能はメーカーから出ている資料を参照のこと。

3-15. 耐食ダンパーの仕様に基準はあるか、また化学薬品に対する防食塗料・材料の一覧表は

基準はない。

耐腐食を目的とするダンパーは、主に化学薬品に対する腐食性能であり、酸・アルカリの程度によりメーカーと打合せを行い具体的な仕様を決定する。

ダンパーによっては、材料から選定し、表面処理(塗料等)の検討も必要となる。

材料や塗料などの耐薬品性能については、材料、塗料メーカーに相談してください。

3-16. 防食性を考慮した方がよい場合とは

以下(1)~(5)の環境に設置する場合は防食対応されたダンパーを考慮すべきです。

尚、これらの対策を考慮したダンパーは、オールステンレス製が代表ですが詳細製品については各ダンパーメーカーに相談してください。

防食を考慮している機器でも、点検・清掃・注油・動作確認等の維持管理を忘れると作動不能という事態を招きかねないということも考慮してください。- 処理場、焼却処理場等、塩素ガス、亜硫酸ガス等腐食性ガスや塵芥粒子等に汚染された環境

- 海岸沿いで塩害による固着や腐食の心配のある環境。

- 外気取入れ系ダクトで土埃、落ち葉等の塵芥が多く入りやすい環境。

- 厨房等の油脂が異常に多く付着しやすい環境。湯沸かし室等の水蒸気による過度の湿度がある環境。

- 高速道路側の外気取入れ、地下駐車場等の排気ガスによる汚れが多くみられる環境。

- 他、高温環境等。

3-17. ステンレスのダンパーでも錆びるか

ステンレスは錆にくい材料というべきで条件次第で錆びます。

ステンレス製品を使用する場合は、ステンレスの種類(SUS304、SUS316 等)によって、使用する環境にあったものを使用すること。

3-18. 外気取入れのダンパーはどのような仕様にしたらよいか

ダンパーは設置する周囲の環境条件(海岸・川沿い・高速道路・工場地帯・田園地帯等)を十分に考慮した仕様にする。

ダンパー駆動部の腐食によるダンパーの固着、ケース、羽根の錆等による劣化を防ぐため、各メーカーで対策しています。

特に駆動部の軸・軸受・連結部をSUS、テフロン等にすることがよいでしょう。

また、ダクトにはガラリ、ルーバー、フィルターにて除塵、除塩、水分などが入らないように対策をすることも必要。

3-19. 一般建築用ダンパーの耐熱は何度か

常用使用温度は-10℃~50℃です。

ただし、温度差による結露、または結氷・着霜する状態にある場合は不可です。

その他、プラント等の特殊なダクトに使用するダンパーはメーカーに問い合わせてください。

3-20. 開放状態の羽根は風速10m/sec でも維持できなければならないか

日本防排煙工業会では、防火ダンパー技術解説書で開放状態の羽根は、ダクト内の風速10m/sec 以下で正常に開放状態を維持できることとしている。

ただし、ダクトの分岐部や曲がり及び送風機の近くでは、上記風速以下であっても偏流や脈流、振動等の影響を受け長期の開放状態の維持が困難な場合がある。

本Q&Aの3-1 を参照ください。

3-21. CD(逆流防止ダンパー)とは

チャッキダンパー(CD)と呼ばれているダンパーで、開閉はモーター等の外力を使用せず、風の力で開放し風が流れていない時(若しくは逆流しているとき)は閉鎖している。

ダクトを利用した排気や給気の際に、気流が逆流することを防止する気流の弁(逆止弁)として設置される。

また、送風機の交互切替え運転等、片側の送風機に風が流れない目的の使用もある。

3-22. 水平用のCD を縦管に使ってもよいか

チャッキダンパーには、設置方向があります。

水平用は水平用として、工場出荷時の調整がされています。

羽根のバランスウエイトの方向性があり、水平、垂直、各々気流方向にあわせる必要があります。

設置方向を現地で変更する場合は、メーカーに問い合わせてください。

3-23. レリーフダンパー(避圧ダンパー)とは

避圧ダンパーとは、ガス消火設備の防護区画室内が消火ガスによる急激な圧力上昇によって破壊されないように、室内圧力を逃がす「避圧口」に設置されるダンパーのこと。

消火ガス放出時に設定された圧力値で開放してガスを安全な区画へ排出し、室内が安全な圧力値になると閉鎖するように調整されている。

3-24. バロメトリックダンパー(微差圧ダンパー)とは

手術室やクリーンルーム等に設置し室内を+圧にして圧力の高い分だけ室外に排出し、外圧が加わると閉鎖して室内を常にクリーンに保持する差圧ダンパーで一般的には差圧調整ダンパー、微差圧調整ダンパー等といわれ各メーカーで販売している。

3-25. スクロールダンパーとは

多翼ファンの風量制御装置で、ファンの流路拡大部の寸法を変えるためのダンパー。

AHU 及び送風機メーカーがオプションとして製作するダンパーで、風速、風量等、送風機との兼ね合いが難しい、一般の風量調節ダンパーでは構造・強度の問題があるので要注意。

3-26. VAV・CAV の違いは、またどのような時に使うか

VAV:可変風量制御=吹き出し温度を変えず空気量をかえる。

可変風量装置と呼ばれ使用目的に応じて風量を自動的に調整するもので内部には風量を常時測定するセンサーと最適風量を設定するIC 回路が入っている。CAV:一定風量方式=送風量を一定にして送風温度を変える。

予め設定された風量を保持するもの。定風量装置と呼ばれ内部機構はVAV と大体同じであるが風量を一定に保つようになっている。

3-27. モーターダンパーのモーター用電源は、なぜAC24Vか

モーターダンパーの制御用の電源は、AC24V、100V、200V があり、それぞれの電圧に合わせたダンパーモーターが使用されている。

その中でもAC24V 用が多く使用されている。

100V,200V 用については、動力用の電源との共用などで使用されることがある。

AC24V は、モーター制御用として安全上、また制御機器、ケーブル等のコスト面で有利である。

3-28. グラスダクト製のダンパーはあるか

現状はありません、鉄製で製作しています。

3-29. なぜ各官庁でそれぞれ仕様書があるか

平成14 年に営繕関係基準類に関する統一基準が検討され、各府省庁において、公社、独立行政法人等も含め、「統一基準」の使用が徹底されました。

ダンパーの仕様は、「機械設備工事共通仕様書」(国土交通省大臣官房営繕部監修)に規定されています。

3-30. 内蔵式ダンパーとは

内蔵式とはダンパーケーシングの中に操作装置がついている。

3-31. 分割式ダンパーとは

分割式とはサイズの大きなダンパーを分割して作り現地にて一体に組み付ける。

大きすぎて運べない場合やリニューアル等でダンパーを交換するとき、大きすぎて搬入できない場合に行う。

3-32. 日本防排煙工業会(NBK)とは

防排煙機器(防火ダンパー、排煙口、給気口、等)の製造会社の集まりで、防排煙機器の質の向上と建築防災の安全性の向上等社会的要求に答える活動を続けている団体。

2011年にNBK 技術解説書を改訂発行した。

また、平成14 年8 月から防火ダンパー自主管理制度による適合マークを発行している。

3-33. NBK 技術解説書とは

日本防排煙工業会(NBK)が2011 年に改訂発行した「防火ダンパー・排煙口・給気口」の技術解説書です。

第1編:製品基準 ・・・防火ダンパー・排煙口・給気口の製品基準

第2編:点検実施要領・・・防火ダンパー・排煙口・給気口の保守点検実施要領

第3編:法令集 ・・・防火ダンパー・排煙口・給気口に関する法令の整理編集

第4編:関係資料 ・・・日本防排煙工業会(NBK)の活動の一部とその関係資料集※ 解説書をご希望される場合、日本防排煙工業会(NBK)へお問い合せください。